ハートランド妙高およびクラインガルテン妙高管理事務所では、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。

お客様につきましてはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

★年末年始 休業期間:2025年12月28日(日)~2026年1月4日(日)★

【緊急時のお問い合わせ先:0255-82-3935(ハートランド妙高) ※転送になります】

ハートランド妙高およびクラインガルテン妙高管理事務所では、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。

お客様につきましてはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

★年末年始 休業期間:2025年12月28日(日)~2026年1月4日(日)★

【緊急時のお問い合わせ先:0255-82-3935(ハートランド妙高) ※転送になります】

この度、noteによる情報発信をはじめました。当協議会における普段の取り組みをご紹介していきますので、ぜひご覧いただけるとうれしいです!

フォローや記事のタイトル下や最後に表示されているハートマーク(♡)のタップしていただけると励みになりますので、ぜひお願いします♪

特別栽培米“八十八(やそはち)”のオーナーになると、米ファーム斐太が心を込めて育てた新米がご自宅に届きます! さらに、よりお米を美味しく味わえるイベント(年4回)にも参加できます。農作業やお米が美味しい妙高ならではの特別な体験をしてみませんか?

-724x1024.jpg)

■料金:1名につき 55,000円(税込)

・八十八(やそはち)玄米30㎏ ※送料込み・年4回イベント参加費含む

※宿泊費・交通費は別途料金がかかります。

※オーナー様以外の方がイベントに参加する場合は別途料金がかかります。(下記に料金表あり)

■期間:1年間(2025年4月~2026年3月)

■募集人数:10名まで

■申込締切:2025年4月25日(金)まで

■申込方法:下記の申込フォームよりお申込みください。

※フォーム入力完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に後日お振込口座をご連絡いたしますので、メール記載の期日までにお支払いいただきますようお願いいたします。

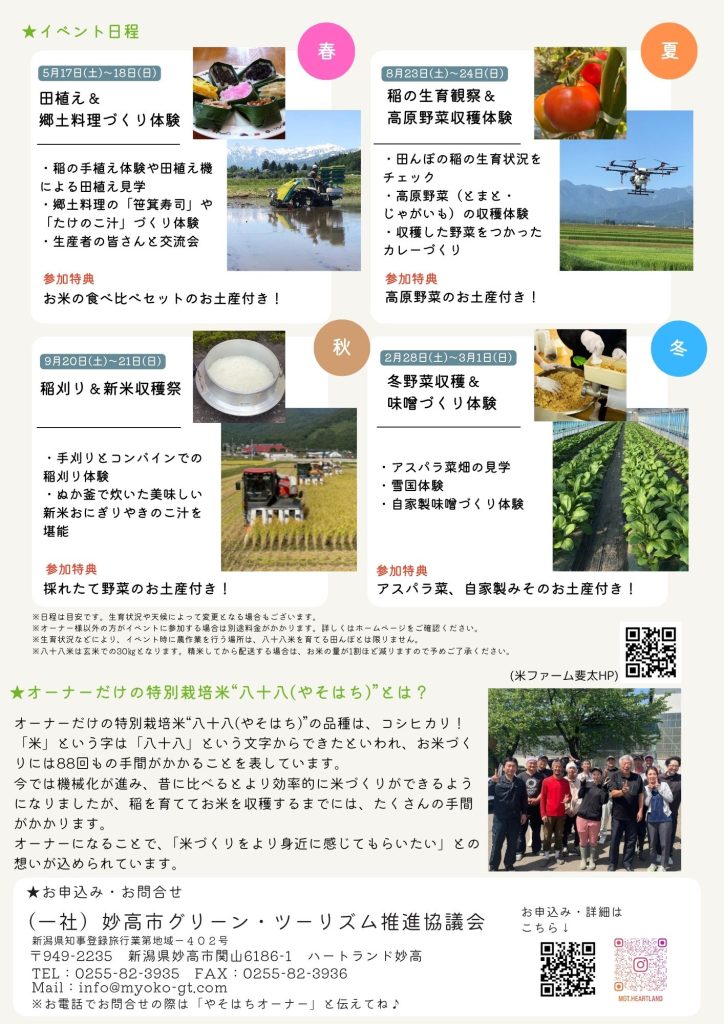

オーナーだけの特別栽培米“八十八(やそはち)”の品種は、コシヒカリ!

「米」という字は「八十八」という文字からできたといわれ、お米づくりには88回もの手間がかかることを表しています。今では機械化が進み、昔に比べるとより効率的に米づくりができるようになりましたが、稲を育ててお米を収穫するまでには、たくさんの手間がかかります。オーナーになることで、「米づくりをより身近に感じてもらいたい」との想いが込められています。

農作業はもちろん、妙高の食や文化が楽しめる体験プログラムも四季に合わせてご用意しています。(日程は目安です。生育状況や天候によって変更となる場合がございます。)

①田植え&郷土料理づくり体験

日程:5月17日(土)~18日(日)

内容:稲の手植え体験や田植え機による田植え見学、郷土料理の「笹箕寿司」や「たけのこ汁」づくり体験、生産者の皆さんと交流会

参加特典:お米食べ比べセットのお土産付き!

②稲の生育観察&高原野菜の収穫体験

日程:8月23日(土)~24日(日)

内容:田んぼの稲の生育状況をチェック、高原野菜(とまと・じゃがいも)の収穫体験、収穫した野菜をつかったカレーづくり

参加特典:高原野菜のお土産付き!

③稲刈り&新米収穫祭

日程:9月20日(土)~21日(日)

内容:手刈りとコンバインでの稲刈り体験、ぬか釜で炊いた美味しい新米おにぎりやきのこ汁を堪能

参加特典:採れたて野菜のお土産付き!

④冬野菜収穫&味噌づくり体験

日程:2月28日(土)~3月1日(日)

内容:アスパラ菜畑の見学、雪国体験、自家製味噌づくりの体験

参加特典:アスパラ菜、自家製味噌のお土産付き!

| イベント内容 | 大人(中学生以上) ※1人あたりの料金(税込) | 子ども(小学生以下) ※1人あたりの料金(税込) |

| ①田植え& 郷土料理づくり体験 | 7,800円 | 4,300円 |

| ②稲の生育観察& 高原野菜の収穫体験 | 2,000円 | 2,000円 |

| ③稲刈り&新米収穫祭 | 5,800円 | 4,300円 |

| ④冬野菜収穫& 味噌づくり体験 | 5,000円 | 2,000円 |

生育状況などにより、イベント時に農作業を行う場所は、八十八を育てる田んぼとは限りません。

八十八は玄米での30㎏となります。精米してから配送する場合は、お米の量が1割ほど減りますので予めご了承ください。

(一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会

新潟県知事登録旅行業第地域—402号

〒949-2235 新潟県妙高市関山6186-1 ハートランド妙高

TEL:0255-82-3935 FAX:0255-82-3936

Mail:info@myoko-gt.com

※お電話でお問合せの際は「やそはちオーナー」と伝えてね♪

2023年1月11日(水)地方創生テレワークアワード表彰式にて、地方創生担当大臣賞を受賞しました。

2020年から取り組んできましたワーケーション推進の取り組みが評価され、このような名誉な賞をいただく事ができました。

これも関係者の皆様、そして関係企業の皆様のおかげかと思っております。本当にありがとうございました。

これまで以上に精進してまいりたいと思いますので、引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。

(一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会

子どもたちの教育に熱心な先生方ほど、子どもたちに「教室では得られない体験学習をさせてあげたい」と思っていらっしゃるのではないでしょうか。教育には、教室で知識を学ぶ方法もあります。一方で、実体験から学ぶ経験学習も非常に大切です。

しかし、教育に熱心な先生方であればあるほど、日常の忙しさに、そういった企画が難しいとお感じではありませんか? 体験学習に対する想いはあっても、縁もゆかりもない地域の情報を調べ、本当に効果があるのかを検証し、そのための下調べをして、自分で手配まで行うのは、容易なことではありません。

妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会では、忙しい先生方に変わって、教育体験旅行や体験学習ツアーの企画、地域側のコーディネートを行っています。小・中・高校、大学など、生徒・学生のみなさんを中心に、農業や野外活動など妙高市内における「地域ならでは」の体験や、農泊・民泊といった形での地域交流を通じて、子どもたちに学びの機会を提供しています。

2022年2月19日(土)~20日(日)にかけて、雪国体験・農家民宿ツアーを開催しました。今回参加いただいたのは、小・中学生の計4名です。

この記事は、そのレポートです。

まず、妙高の体験が、子どもたちの教育にどんなメリットがあるのか、なぜ、変化するのかについてお話します。

妙高市は、自然がとても豊かな地域です。ご来訪いただくと、子どもたちは教室では学ぶことができない、非日常体験をすることになります。そして、深い気づきや学びを得ることになります。

なぜ、深い気づきや学びを得ることができるのか? その理由は、大きく分けて2つあります。

1つは、自然や教育に精通した「専門家の関わり」です。妙高市には、体験学習を通じて子どもたちの自立を促進する教育施設「国立妙高青少年自然の家」をはじめ、学校やさまざまな教育団体の受け入れ経験豊富で、専門的な知識を有した人や団体が数多く存在しています。森林や火山など、妙高の自然環境を生かした体験学習プログラムは、これらの専門家と協力しながらつくっています。

もう1つは、「地域住民との交流」です。妙高市は、多い時には3メートルほどの雪が積もる豪雪地帯です。妙高山がもたらす雪の恵みは、スキーをはじめとした観光資源です。一方、雪国のくらしや農業は、必ずしも快適なことばかりではありません。ときには、厳しい環境にさらされることもあります。その中で生活するためには、地域住民同士の協力やさまざまな知恵が欠かせません。農家民泊によって、地域住民と同じ時間を過ごす。そして、話を聞く。そこから、子どもたちはさまざまな気づきや発見を得ることができます。また、集団で宿泊することは、人間関係づくりにもなります。

このように、「専門家の関わり」と「地域住民との交流」を通じて、子どもたちは教室では得ることのできない「深い学び」を経験するのです。

妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会では、教育体験旅行をはじめ、これまで1万人以上、多くの学校や子どもたちを受け入れてきました。そして、数日の体験学習でも、初日と最終日では子どもたちの顔つきが変わる姿をたくさん見てきました。

また、学校の先生や親御さんからは、「家では全然話をしなかった子が、話をたくさんするようになった」「いままで、手伝いをしなかった子が、手伝いをするようになった」のように「行動が変化した」という声を伺っています。

なぜ、短期間でも子どもたちの行動が変わるのか。私たちの意見では、次のようなことがその理由ではないかと考えています。

そこにあるのは、理屈を言葉で伝える「知識」ではありません。農業や雪国という、豊かさをもたらしながら、厳しくもある環境の中で、近隣住民と助け合い、思いやり、工夫しながら暮らしてきた生活の「知恵」です。やさしさやあたたかさが人柄に滲み出る地域住民との貴重な体験学習によって、子どもたちの心が揺さぶられる姿を、多くの先生方、親御さんが実感されています。

今回は、次のような工程でツアーを実施しました。

■1日目

11:30 国立妙高青少年自然の家着

11:35 オリエンテーション

12:00 昼食(バイキング)

13:00 雪遊び体験、雪の学習

15:45 農家民宿へ

16:30 農家民宿着。ごあいさつ

16:50 夕食づくり、入浴、受け入れ家庭での懇談

21:00 就寝準備

■2日目

7:00 起床

受け入れ家庭にて朝食の準備、朝食、布団の片付けなど

9:00 スゲ細工

11:00 農業体験

11:30 昼食

12:00 振り返り

13:00 プログラム終了

ここからは、写真とともに、その模様をご紹介しましょう。

泰男さんから、冬の野菜づくりについて教わります。「燃料費などを考えると、なかなか難しい」という実際のお話が印象的でした。

今回の農家民泊ツアーでは、子どもたちが「妙高ならでは」「地域ならでは」の体験を通じて、教室では学ぶことができない学びについて体験していただきました。

子どもたちが、「知識」ではなく、地域内での体験や、地域の方々との交流を通じて得た「知恵」を、これからの生活に生かしていただけたらいいなと思っています。子どもたちの成長を実感できる場をご一緒することが、私たちのよろこびです。

妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会では、地域ならではの自然や伝統・文化、この地域で生活する人々など、あらゆるものを学びの資源とし、さまざまなプログラムを提供しています。

特に、農泊・民泊といった形での地域交流は、生きて活動することの意味を考え、深める機会となり、普段の生活では味わえない深い交流が得られる体験です。

これまでの教育体験旅行に限らず、企業にとっても価値のあるものとして、地域資源を活用し、目的に応じたプログラムをコーディネートすることができます。

ご参考までに、実際の事例を3つご紹介いたします。

子ども達は専門のスタッフとともに自然体験学習を楽しみ、親は仕事に集中できる、春休みや夏休み、冬休みといった長期のお休みを利用して、ワーケーションをする内容です。

学習塾やクラブ、サークルのイベント活動等にご利用いただける内容です。専門家と一緒に雪を活用した体験と妙高の生活体験をあわせて企画ができます。

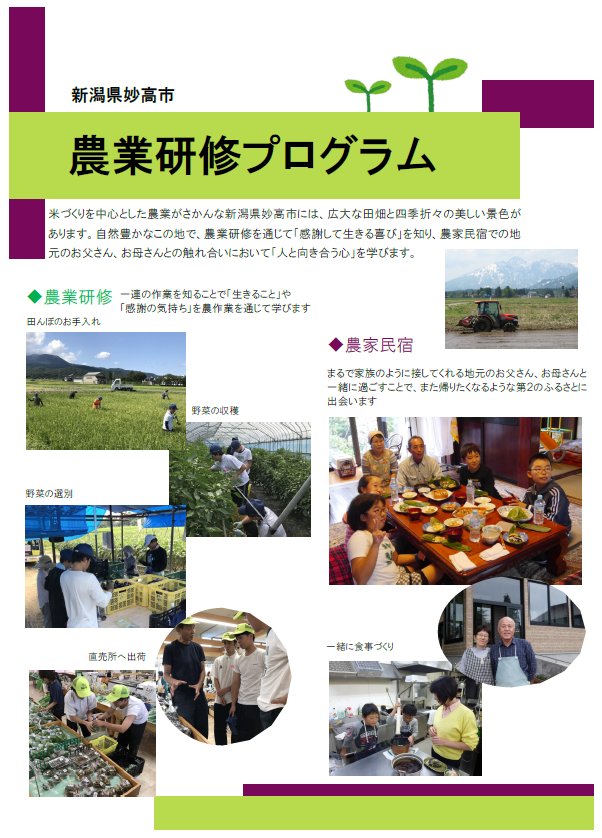

農業を通じて感謝と生きる喜びを学び、農家民宿での生活を通して人と向き合う心を学ぶ、1週間のプログラムです。

その他、地域資源を活用したさまざまなプログラムをご用意いたしております。企業様の活動に応じて、コーディネートいたします。詳しくは、こちらのメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。

ハートランド妙高の菜の花畑は、昨年(令和2年)の春をもって最後とし、今年の春は咲きません。

この花畑プロジェクトの目的は「耕作放棄地の解消」です。

このたび、花畑化した農地が新たな耕作者に引き取られ、農地として利用されることとなったため、花畑とするには面積がとても小さくなり、花畑としての魅力が薄まったことから、その役目を終えることとしました。

これまで、ご見学にお越しいただいた皆様、募金をいただいた皆様、応援していただいた皆様に、心からの御礼を申し上げます。

まだ、一部条件の良くない耕作地は残っておりますが、(一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会が責任を持って管理します。

【お問い合わせ先】

ハートランド妙高 新潟県妙高市大字関山6486-1

TEL.0255-82-3935

クラインガルテン妙高(滞在型市民農園)では、通常1年間を最低単位として貸し出しをしておりましたが、このほど1回あたり1ヶ月という短期での貸し出しが可能となりました。